Le courage de la fraîcheur

Le courage de la fraîcheur est un texte de Marc-Édouard Nabe publié en préface du Petits riens et Presque Tout du peintre François Boisrond, publié en novembre 1996 aux éditions Fondation Coprim.

Contrairement au jazz et au cinéma, la peinture n‘est pas morte. Elle est, comme la littérature, appelée à ne jamais mourir car elle est plus vieille que les autres arts. Elle a franchi le cap de la mort. Tant qu‘un peintre aura envie de voir le monde par ses yeux et pas par les yeux des autres, il y aura de la peinture. Il y aura toujours de la littérature tant qu‘un écrivain écrira quelques mots, seul dans son coin, comme puni.

Ce siècle fut plein de merveilles et de conneries. Les conneries, ça continue, les merveilles se font plus rares. Même dans l‘avant-garde, il y a eu des merveilles. Pourquoi les abîmer en les copiant ? De tous temps, les contemporains ont copié la modernité du passé parce qu‘ils ne savaient pas être modernes dans la modernité du présent.

François Boisrond ne peint pas pour se moquer de la peinture. Il ne rajoute pas cette insupportable ironie de l‘artiste contemporain qui, en un clin d‘œil bien appuyé, montre qu‘il n‘est pas dupe de la « ringardise » que représente le geste de peindre aujourd‘hui.

Naïf ? Par rapport à un pop artiste, François Boisrond est aussi naïf que Maurice Utrillo, c‘est vrai, mais par rapport à Utrillo, Boisrond n‘est pas un pop artiste : c‘est tout ce qui compte. Si Utrillo punaise sa carte postale à son chevalet, c‘est pour la transformer en peinture. « Yvon » devient son horizon. Il peint sur le motif de la carte postale, pas sur le motif du « cliché ». Voilà une subtilité conceptuelle qu‘on ne s‘attend pas à trouver chez ce vieux montmartrois éthylique qui peignit, en tremblant entre deux prières à Jeanne d‘Arc, quelques une des toiles les plus fraîches de son temps.

La fraîcheur, aujourd‘hui, c‘est le vrai courage. Boisrond n‘en manque pas. Voilà pourquoi c‘est un peintre du premier degré. Il ose peindre avec cette gaieté qui s‘oppose fraîchement aux ricanements de tant de mauvais artistes déguisés en anti-artistes. Boisrond, lui, y croit. Il n‘est pas incrédule, il ne contourne pas les problèmes, il ne les détourne pas non plus, et, aux fausses questions que son époque sans cesse lui pose (« pourquoi peindre ? », « à quoi bon peindre avec de la peinture ? » ou encore l‘ignoble « que peindre ? »), François Boisrond répond, comme tous les bons peintres l‘ont fait avant lui : « ce que j‘ai sous les yeux ».

Son monde est le nôtre, strictement, mais vu de la fraîcheur, c‘est à dire de ce poste stratégique parfait pour un artiste qui a le courage de peindre ce que tout le monde voit et que personne ne veut regarder. Une voiture, un parking, une machine à laver, un sèche-linge, rien n‘est assez laid pour la fraîcheur de Boisrond. La salle de « spectacle » d‘un Club Med ou bien la salle africaine du Musée de l‘Homme sont traitées de la même manière. Peu d‘artistes osent peindre avec beauté les choses horribles. Ils préfèrent tous peindre l‘horreur que leur procure l‘idée de peindre éventuellement ces choses. Quelle lâcheté ! Les contemporains de Caillebotte devaient trouver idiot ou bien banal qu‘il peigne des vélos, des chapeaux claques et des parapluies. Boisrond a raison de peindre l‘uniforme bleu d‘une contractuelle, le ciré jaune d‘un ouvrier ou la salopette verte d‘un balayeur.

C‘est souvent parce qu‘ils n‘arrivent pas à peindre ce qu‘ils voient que ceux qui ne voient rien peignent autre chose, c‘est à dire pas grand-chose. Voilà pourquoi, depuis trente ans, il n‘y a que des peintres qui, après avoir bien montré qu‘ils ne peignaient rien, en sont arrivés à ne rien peindre du tout, comme si ne rien peindre du tout ce n‘était pas encore de la peinture, et de la mauvaise. Boisrond osant peindre un arbre, non pas seulement après Corot, mais également après Duchamp qui, lui, ne pouvait pas ou ne savait pas (on ne pourra jamais savoir) en peindre, voilà le courage. Aujourd‘hui, il faut peindre malgré Marcel Duchamp, grâce à lui aussi car, sans Duchamp et sa charitable machinerie de dénigrement artistique rutilant d‘intelligence et couinant de rire, aucun peintre ne se serait senti assez stimulé pour réagir contre. Ce salaud de Marcel a fait repartir la peinture rétinienne pour cent ans au moins ! Des dents pousseront aux poules le jour où les peintres comprendront ça. Mais que faut-il attendre qu‘un peintre comprenne ?

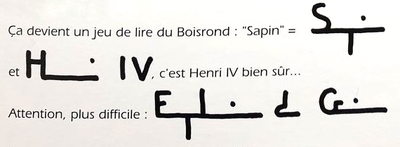

Il n’y a pas de progrès en art, mais un artiste fait des progrès. Boisrond ne cesse d’être meilleur. Il peint de moins en moins d’images et de plus en plus de tableaux. Comme un écrivain qui commencerait par la ponctuation et qui maintenant fait des phrases. Le dessin de Boisrond ponctuait les choses. Son trait était un trait d’union. Tirets, parenthèses, guillemets, virgules, points, deux points, trois points, points d’exclamation, point d’interrogation sans le point (il ne reste que l’interrogation) : voilà ce qu’on peut écrire du dessin de François Boisrond. Une bouteille vide, elle est aussi vidée par son dessin, il n’en reste que le contour, juste ce qu’il faut pour qu’on l’identifie car c’est très important pour Boisrond, comme pour ses regardeurs, de pouvoir tout identifier. Je mets au défi quiconque trouverait un trait gratuit dans un dessin de Boisrond. C’est toujours quelque chose, c’est pas vert pour faire joli, c’est pas rond pour remplir l’espace, c’est un crayon, une boîte de conserve, un pied de chaise, le mât d’un petit bateau, la feuille d’une plante, le dos d’un livre, la cigarette d’une baiseuse.

La télé est là. Boisrond l’allume comme Matisse ouvrait une fenêtre. C’est avec un pinceau plein de peinture que Boisrond va fouiller le ventre du petit écran. Rendre compte picturalement de ce qu’il y a d’apparemment anti-pictural dans l’image télévisée, c’est mieux que du situationnisme, c’est de l’art.

Boisrond voit tout à la télé, même l’histoire de la peinture. Canal Plus non décodé, c’est de l’impressionnisme, presque du divisionnisme, ça tombe bien, c’est tout à fait l’époque de Rodin rendant visite aux Claudel dans Camille Claudel, le film diffusé.

Ailleurs, c’est l’abstrait qui parle, les tubes déconnent, c’est pas net : l’image a l’air d’une femme mordue par un cobra.

Ailleurs encore, sur la trois cette fois, on est en plein expressionnisme : l’antenne est déréglée, le présentateur apparaît difforme, l’image télévisée a presque une matière, le cathodique s’empâte, le speaker se fait allemand.

Sur TF1, Boisrond a remarqué qu’entre deux pubs apparaît, en une fraction de seconde, un monochrome bleu. C’est celui-là qu’il faut peindre, ce bleu-là, hommage à Klein sans en être la parodie, un monochrome malgré lui, un monochrome enfin pas abstrait !

C’est comme ça que j’ai découvert Boisrond, par cette série sur la télé. Un peintre qui sait peindre, non seulement un vrai moment de la vie, mais un faux moment télévisé, ne perd pas son temps. Il le peint. Peindre du temps !

Boisrond est un peintre qui travaille dans les conditions du direct, non pas sur le motif, mais sous le motif. Il va chercher sous ce motif permanent qu’est la télévision allumée, ce que le motif cache d’éternité insoupçonnée, comme une maîtresse de maison découvre sous son tapis le tas de poussière que la femme de ménage a eu la flemme d’aspirer.

Il n’y a plus qu’à peindre, c’est la leçon que Boisrond aura retenue de Morandi. Le vieux Bolognais regardait la réalité pendant des heures. Il attendait qu’elle soit suffisamment morandisée pour la peindre, c’est-à-dire pour en faire un Morandi. Désormais, une toile est un arrêt-sur-image. Ces moments éphémères, personne avant Boisrond n’aurait songé à les éterniser avec de la peinture alors que tout dans leur fugitivité appelait la fixation dans l’instant de l’art.

Le cinéma aussi, ça peut se peindre. Et pas forcément en sérigraphiant des photos archi-connues de stars vaguement colorées, mais en cherchant à donner une juste image de cet ex-art. L’œil du peintre défilme ce barouf lumineux qu’un plateau de cinéma représente. Le couple vedette se retrouve devant le fleuriste, c’est bien joli. Ce qui est plus joli encore, c’est le travelling à droite et tous les techniciens affairés, perchman et ingénieur du son, script girl et metteur en scène : ce n’est plus du cinéma, c’est de la peinture ! Les lumières des projecteurs éclaboussent de postillons jaunes tout le décor plongé dans une fausse nuit. Surtout ne pas oublier les traces à la craie indiquant le déplacement des acteurs et les fils électriques s’enspaghettisant au sol. Tout ce qui est infilmable est bon à prendre.

Quand Boisrond veut peindre le monde de la peintre, il peint la Foire Internationale de l’Art Contemporain qu’il prend de haut, comme un grand oiseau perché sur une poutrelle du Grand Palais. Tous les stands sont ouverts, petits clapiers pleins d’œuvres, de marchands et de badauds. Dans ce fameux labyrinthe, il n’y a que des sorties, et le Minotaure a un faux air du Veau d’Or. La Fiac devient la boîte-en-valise de Boisrond où il range les œuvres des autres peintres.

C’est très rare un bon peintre qui n’a pas su peindre Paris. Pas un Paris nostalgique qu’il n’a jamais connu, le Paris de son temps. Qu’on ne croit surtout pas que c’était plus facile à ceux d’il y a cent ans de peindre le Paris de leur époque avec tous ses superbes immeubles, ses tacots charmants et ses poétiques péniches ! Les pires architectures, les devantures atroces, le mobilier urbain le plus horrible, c’est tout cela qu’un peintre d’aujourd’hui doit traverser en donnant la main à la peinture qui toujours a peur de se faire écraser.

Les panneaux Decaux, par exemple, qui aurait pu songer qu’un peintre pût en tirer un effet de fenêtre nouvelle, échappée perspectivienne où se reflètent la rue et ses passants ? Une publicité pour encourager à manger des pommes devient, dans un panneau Decaux repeint par Boisrond, une nature morte mise en paysage avec, en prime, le reflet du regardeur. Aujourd’hui, Cézanne peindrait de la compote.

Ici, c’est une autre publicité pour Air France. Les deux paysages, celui où se trouve le panneau Decaux et celui où la compagnie incite à se rendre, se télescopent en une sorte de transparence qui donne des idées…

S’il faut un nu, une autre publicité pour des dessous, cette fois, fera très bien l’affaire. Plus besoin de modèles, les top-models sont là, elles posent parfaitement dans la rue, belles et bien photographiées, près d’une gare ou d’un supermarché. Merci Monsieur Decaux !

Boisrond est très bon dans le reflet. Une affiche scotchée sur une vitre n’a pas la même lumière qu’une affiche collée sur un mur. Un miroir vu à travers une vitre non plus. Une vitrine exposant des bouteilles ou des flacons de verre encore moins. Le pinceau est expert à rendre opaque le transparent, et vice versa. La peinture de Boisrond, c’est le contraire du trompe-l’œil. Avec lui, l’œil n’est pas trompé. Pas de cocus dans les orbites !

Normalement, le carton bouche la lumière. Le pastel, c’est pas mieux. Pourtant, c’est sur des cartons et au pastel que Boisrond est le plus lumineux. Les scènes de rue deviennent gracieuses. Le magasin Tati en plein midi à Barbès frôle Fragonard. Tout est dans les fluidités pâles et les sombres épaisseurs. Un incendie maîtrisé montre surtout la maîtrise du peintre. Il se passe des choses dans la boucherie rouge. Les viandes suant dans leur cage ne demandent qu’à parler. Une pharmacie, « exposant » ses affichettes sur sa baie vitrée reflétée par le trottoir mouillé, a besoin de quelqu’un de réfléchi comme François Boisrond pour en tirer la logique plastique. Ce qui s’ouvre au regard ce sont les jeux de miroitements qui font de la pharmacie une fresque.

La peinture absorbe tout ce qui transparaît : la porte en verre d’un café dérangée dans ses reflets par une publicité, la rue surprise dans sa subtile opacité par le sas vitreux d’un bistrot translucide à travers lequel, comme à travers un pare-brise, tout se voit…

Le pare-brise, c’est le cinémascope de Boisrond. Il a beau tenir son volant d’un index désinvolte, son gros guide Michelin rouge dans la boîte à gants, ses lunettes bien à leur place, les paysages se défilent toujours, même sur les quais ils se dérobent au désir de prendre le large dont les agoraphobes font les frais.

Loin de Paris, il ne se passe bien. Boisrond le sait bien mais tout se passe sur la route qui le mène à ce « loin de Paris ». Petite escapade ! Boisrond prend son vélo et s’enfonce dans une autre fraîcheur, une fraîcheur neurasthénique. Pour Boisrond, le vélo est un divan à roulettes. Il raconte sa vie à la campagne. En pédalant, Boisrond écrit son journal intime. Tous les cyclistes souffrent, pas seulement ceux du tour de France qui vivent toute une étape comme un chemin de croix. Le coureur, flagellé par les motards romains qui l’accompagnent dans son calvaire, saigne du buste et son sang est recueilli dans les calices des supporters ! Le premier au Golgotha obtient le maillot jaune…

Le voyage à vélo est perpétuellement initiatique. Comme R. L. Stevenson, avançant sur son âne dans les Cévennes, Boisrond est dans l’euphorie du déplacement de sa tristesse. « Le dehors guérit ! »

La France aime Boisrond. Il lui rappelle le cinéaste Jacques Tati, qui fit également un usage immodéré de sa profonde niaiserie. Sur sa route, Boisrond dessine le sinistre des nationales et le déprimant des départementales ! Une borne kilométrique, pour Boisrond, c’est une colonne dorique, en mieux ! Le soir, il repose ses mollets dans les hôtels les plus craignos de notre angoissant pays. C’est la dérive destroy d’un dandy déespéré. Il tombe : il rit. Enfin, il s’arrête à Lyon, et c’est Lyon qui est sur les genoux.

Cahin-caha et dare-dare il faut rentrer. Refranchir — en sens inverse — la frontière « inframince » entre la campagne et la banlieue. On traverse l’anthracite de la Plaine-Saint-Denis. Paris arrive.

Ce que Boisrond voit d’abord dans Paris, ce sont ses jouets : une petite cabane pour la pêche aux cadeaux dans une foire, ou alors un manège clignotant sous la pluie. Les cahutes de chantiers sont des loges de cirque où les ouvriers semblent se préparer à exécuter des numéros inconnus. Dans le Paris de Boisrond, la roulotte de chantier, savamment taguée derrière une palissade à rayures rouges et blanches, le bidon de fuel, le compresseur, tout est antique et ludique.

Les clichés parisiens, Boisrond ne les détourne pas, il les subtilise. Je veux dire qu’il est rend plus subtils en les ôtant de notre vue. Le métro, il ne va pas le montrer par la bouche dégorgeant sa foule. Un métro, ça se voit d’abord de dos, un métro c’est d’abord le plan du métro, enchevêtré comme un papyrus cabalistique dans son cadre Guimard. On est à Rambuteau, ou à Blanche : c’est écrit dessus, c’est dessiné dessus plutôt, car Boisrond sait comment l’écriture se peint en ne l’écrivant pas tout entière. Certaines lettres en CAP sont tronquées de leurs hampes verticales… Sans Boisrond, nous ne pourrions plus voir Paris en peinture puisque nous ne savons plus le voir en vrai.

« Est-ce ingénuité, est-ce adresse ? » se demandait Élie Faure à propos de Marquet. La question reste suspendue, ce n’est pas moi, à propos de Boisrond, qui la décrocherait. Même discrétion, même modestie, même timidité. Le tout formant leur force. Celle de deux croisés de la réalité contre le réalisme. Boisrond commence à réagir contre la Figuration Libre de sa jeunesse comme Marquet réagit contre le Fauvisme de la sienne. Ce n’est pas qu’ils rentrent leurs griffes à un moment donné : ils ne s’en servent plus pour faire mal aux couleurs

Comme Marquet, Boisrond est négligé pour son anti-intellectualisme plastique. Il est vieux comme le monde, le dédain pour ceux qui veulent transposer le monde. Montrer qu’on a compris les choses toutes cons de la vie passe pour une connerie. Marquet et Boisrond sont à l’aise dans un mutisme quasi pathologique. Ils ne disent rien, mais ils n’en peignent pas moins. Est-ce donné à n’importe qui de pouvoir mettre en place un filet de bruine percé par un quidam de macadam qui marche rapidement parce qu’il est en retard à son rendez-vous ? Grands graphistes, Boisrond et Marquet vont vite, ils abrègent. Les abréviations courent les rues dans leurs paysages urbains. Pas de temps à perdre, encore moins de l’espace.

Boisrond a maintenant assez de style pour en avoir plusieurs. Comment ce peintre trouverait-il l’énergie de conceptualiser sa peinture alors qu’il est tout occupé à la concevoir ? Sa révolution consiste à vider toute idéologie de toute idée. Il est naturel que la moralisation moderniste ringardise une modernité si amorale.

Boisrond est notre Marquet, mais c’est Léger qu’il aime. Sa peinture, bien trop cernée et ses couleurs « en dehors », inspirées par les projecteurs de Broadway qui balayaient de rayons lumineux les new-yorkais dans les rues, le touche. Il faut dire que le gros Fernand est béni. Il prend le risque permanent d’être insupportablement lourd, il le prend et il en triomphe. Ses nuages sont en béton, ses corps en acier trempé, une branche d’arbre c’est du granit, une feuille de chêne, elle pèse 800 kilos, elle est en fonte, le houx est chromé, et une chaîne de vélo pourrait servir à amarrer le plus énorme paquebot… La peinture de Léger malgré tout flotte. La pesanteur est en état de grâce. Comme Boisrond, Léger non plus n’a pas eu peur de peindre des poteaux télégraphiques, les pylônes et les échafaudages qui envahissent son temps. Si ses femmes et ses promeneurs sont cylindriques, c’est qu’ils ont la mélancolique puissance de Grecs pris fatalement dans l’engrenage d’un paysage pistonné par le bonheur.

Boisrond feuillette toute la journée de vieux volumes du Larousse illustré. Il se plonge dans ces images qui expliquent tout l’univers comme s’il pouvait être compris.

Salvador Dali reliait entre eux les éléments disparates d’une même planche encyclopédique, mais pour en faire un dessin ironique où les associations d’animaux ou d’objets tombaient inévitablement dans le surréalisme, c’est-à-dire dans de la mauvaise peinture. Boisrond ne détourne pas la planche, il la reproduit, à sa façon. Il en respecte l’ordonnance et le sens. Il n’y rajoute que de l’art. Il rend illisible ou presque les légendes qui gêneraient la peinture. Ici, Boisrond invente une écriture qui n’est pas le cyrillique ou l’araméen : il ne garde du monde que les lettres ascendantes ou descendantes, et réduit la hauteur d’œil à zéro.

Langue au chat ? « Exposition de grisou » !

Oui, un jeune peintre français trouve son inspiration dans de vieux dicos irréels à force d’avoir été réalistes, et de leurs pages les plus didactiques (plantes d’ornement, médicinales ou nuisibles : roches et reliefs ou bien costumes régionaux), il fait des tableaux, et sans la « distanciation » du collage ni la moquerie du kitsch. Boisrond n’imite pas la scolarité, il la recrée. Les sports (du ping-poing au lancer du poids) et les fléaux de la nature (du cyclone à l’avalanche) Boisrond, en effet, les fait rimer comme des poèmes. Je pense à la déclaration liminaire de Jean-Jacques Schuhl dans son premier livre Rose Poussière : « J’aimerais un jour parvenir à la morne platitude distante des catalogues de la Manufacture française d’armes et cycles de Saint-Étienne… » On prend un coup de vieux en regardant les planches de Larousse boisrondisées pour les Caves Nicolas, mais ce coupe de vieux est si artistiquement asséné que les jeunes s’en trouvent frappés d’abord. Démontrer, par « l’inutile » transposition de la plus vieillotte manière de faire passer le savoir à l’heure des autoroutes de l’information, des CD-ROM d’Internet, la terrifiante vacuité de notre système culturel de connaissances superficielles tous azimuts, voilà qui rafraîchit encore un courage qui manque tant aux contemporains connectés éperdument à l’Artifice idolâtré.

Boisrond se lance dans les transparences. Il a le culot des timides. Passer après Picabia, l’un des plus mauvais peintres du monde ! J’en aurais à dire sur celui qui disait : « mon orgueil ne serait pas heureux si je voulais faire de moi un grand peintre ». Picabia était tellement capable du meilleur et du pire qu’il inventait une peintre à la fois meilleure et pire que celle de ses contemporains.

À travers ses mille métamorphoses, Picabia alternait le meilleur et le pire, souvent dans la même série, quelquefois dans la même toile. Il superposait ses qualités à ses défauts. C’est peut-être de là que lui est venue l’idée des transparences. Comme il l’a dit, la transparence, c’est du « surimpressionnisme ». Dès les années 30, Picabia était devenu un peintre transparent : il composait de grands tableaux où s’enchevêtraient plusieurs figures superposées. Une toile se révèle plusieurs, une fois trempée dans l’imagination du « loustic raté ». Des splendeurs très rétro font surtout dans la mythologie. Jézabel, Sukkot, Gollaad s’entrebotticellisent. Et Linos, Chloris, Nélibée (l’ex-dadaïste pseudo-poète était un formidable inventeur de prénoms féminins) ! Les lignes de nues court-circuitent à haute tension des fleurs et des grappes, des yeux et des plumes. En fait, c’est souvent la même femme dont l’image se multiplie. Rarement deux femmes différentes, comme dans L’Arrangement d’Elia Kazan où le mari, en faisant l’amour à se maîtresse, voit sur son visage se surimpressionner celui de sa femme à qui il ne le fait plus, à moins que cela ne soit l’inverse.

Boisrond joue avec ce qu’il y a de plus amusant dans une transparence : les opaques. Quand une lumière coupe une ombre, elles échangent leurs valeurs. Ce ne sont plus seulement des lignes qui s’emmêlent les pinceaux, ce sont des volumes qui se chevauchent. L’anamorphose picabienne explose lorsque Boisrond, en baskets, dit « coucou » d’un coup de casquette, exhibe son vélo, un fin Salmon noir, plus précieux semble-t-il que Tornado dont Don Diégo de la Véga fait l’étalon de Zorro.

Boisrond lit La Fontaine. Ou plutôt, il lit entre les lignes de La Fontaine. Pour lui, il n’y a pas une fable après l’autre, mais quatre instantanément. Le Lièvre court après le Renard et la Fourmi sermonne l’Agneau. Que peut faire une Cigale lorsqu’elle voit un Corbeau se faire bouffer par un Loup ? Appeler la Tortue à la rescousse, je ne vois que ça. Non, en fait je ne vois pas que ça : je vois également un peintre accroupi en train de peindre une femme nue dans le bordel enfantin de son atelier.

Avec Boisrond, la transparence n’a plus deux dimension, mais quatre, huit, seize. Elle ne demande plus seulement qu’on la regarde, mais qu’on y réfléchisse en décollant une à une les couches d’images. Une transparence de Boisrond est là pour river leurs clous, sur leurs propres terrains, à la bande dessinée et au cinéma.

Puis il rapproche la transparence de la devinette d’Épinal (« une Tour Eiffel est cachée dans ce golf miniature, sauras-tu la retrouver ? »), puis Boisrond l’applique aux grands tableaux classiques que les autres peintres contemporains se contentent de « revisiter ». C’est le genre à foutre le Gilles de Watteau en plein studio de télé, son costume blanc maculé de taches de peinture ; ou bien à ne pas hésiter à plaquer sur le Déjeuner sur l’herbe une vue de son propre atelier, renversant, en quelque sorte, la fameux révolution de Manet qui avait osé déplacé la peinture au grand air !

Shéhérazade, elle, n’a pas sa tête dans la télé pour rien. Toute la nuit, elle restera allumée en espérant que le Sultan ne la débranchera pas. Elle a le sexe dans le décodeur. Le peintre fume une cigarette en l’écoutant, mais c’est un narghilé que sa main d’Arabe tient. Qu’est-il devenu, lui, l’espace d’une ombre ? La lune brille comme en Orient et pourtant, ce sont les toits de Paris que l’on voit à travers les fenêtres de Bagdad. Toujours cette belle table d’apéritif en verre qui n’existerait pas si Boisrond avait décidé de l’inventer plutôt que de la voir. Shéhérazade passe sur Canal Plus, c’est tout dire quand on préfère la peindre.

Le chant des Sirènes, c’est tout simplement un peintre dans son atelier, tiraillé par des tentations monstrueuses. Sortir ? Faire du vélo par ce beau soleil ? Écouter de la musique dont la portée, en jaillissant du transistor, rattache les voiles du navire grec ? Lire son Libé peinard, près du téléphone à touches ? Bâiller aux corneilles d’Homère ? Et puis non, c’est encore peintre qui est le plus tentant, se peindre en train de se demander si n est assez en forme pour peindre, si on est assez bercé par l’envie d’atteindre en plein cœur l’œil du tableau à faire, et si on a assez de force pour chasser, comme des mouches, les charmantes sirènes !

Le Baron de Münchhausen, c’est l’allégorie de tous les artistes, ceux qui peuvent tout s’ils le veulent. Son irréalisme n’avait pas encore tenté la peinture. Seul Gustave Doré a dignement illustré ses exploits. C’est à Boisrond que revient l’honneur de faire entrer le Baron fou dans le monde de la transparence. La drôlerie des récits de ses aventures et mésaventures tient à l’abstraction qu’elles brassent. Pour un peintre figuratif, c’est du pain bénit.

L’énergie que le Baron de Münchhausen met à repousser les limites du plausible font jouir. Qu’il s’envole, porté par un triangle de canards, ou bien qu’il chevauche un boulet de canon, ce Tartarin swiftien ne devrait pas me plaire : il chasse les Turcs et les animaux. Mais comment ne pas tout pardonner à un personnage qui, lorsqu’il se retrouve au fond d’une mare avec son cheval, s’en tire en s’empoignant par son catogan, et en se soulevant, lui et sa lourde monture, par la seule force de son bras ? J’applaudis ce Popeye prussien !

Boisrond est d’accord : créer c’est se sortir de l’eau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, il ne faut pas moins de sept Boisrond dans son atelier pour préparer une toile et la peindre. Il faut bien un grand soleil pour faire oublier toute cette pluie qui tombe à verse chez le peintre au travail. Seulement, ce n’est pas de la pluie, c’est le Baron de Münchhausen qui s’extirpe de la mare algueuse et qui ruisselle avec son beau cheval rouge. Il en faut de la force pour se sortir soi-même du marasme de cette fin de siècle ! Il en faut du courage pour voir encore la vie autrement ! Il en faut de la fraîcheur pour croire encore en l’invraisemblable aventure d’être un artiste !