Odilon Redon

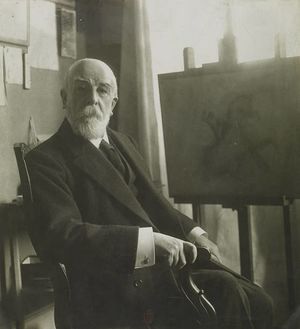

Odilon Redon est un peintre et graveur né le 20 avril 1840 à Bordeaux et mort le 6 juillet 1916 à Paris.

Sommaire

Liens avec Marc-Édouard Nabe

Marc-Édouard Nabe a nourri une familiarité particulière avec Odilon Redon du fait que son grand-oncle (du côté de sa mère, Suzanne Taurel) était Léon Fayet, le fils de Gustave Fayet, principal mécène d’Odilon Redon au début du XXème siècle. Peintre relativement méconnu par rapport aux autres figures de la modernité picturale, Redon était donc un nom qui revenait souvent chez les Zannini, à Marseille, dans les années 1960, d’autant plus qu’Alain, avec sa mère, était allé vers l’âge de 6 ans à Arles dans la propriété de Léon et de sa femme, Denise (tante de Suzanne), Sainte-Anne. Alain et sa mère ont même dormi dans la « chambre rouge » où se trouvait encore accroché, comme l’avait connu Suzanne quand elle-même était adolescente, pendant la guerre, un tableau d’Odilon Redon intitulé La Mort Verte (1905), et appartenant à la collection Fayet.

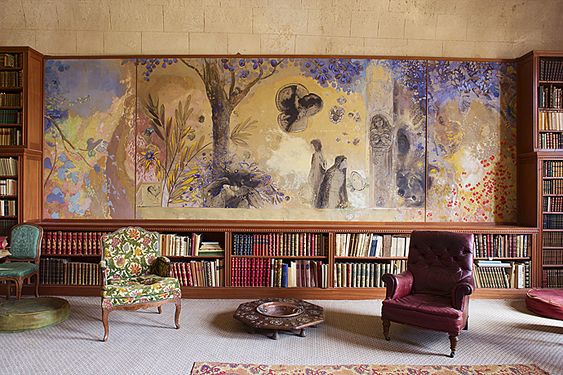

Plus tard, en 1976, Nabe se rendra, cette fois-ci avec son père, à l’abbaye de Fontfroide (Aude), une des demeures où résidaient les Fayet, et pour laquelle Redon peignit deux « fresques » célèbres pour la bibliothèque de Gustave : Le Jour et La Nuit. Encore fermée au public à l’époque, la bibliothèque fut ouverte pour la visite des Zannini grâce au lien généalogique d’Alain. Tous ces souvenirs, mêlés à une aussi sincère passion pour le peintre qu’une culture solide de son travail dans sa période noire, comme dans celle des pastels, fera que l’écrivain Nabe s’en souviendra dans ses livres. Dans son Journal intime, bien sûr, mais surtout dans son roman Le Bonheur (1988) où son héros, Andréa de Bocumar, sera lui aussi reçu par un double palindromique de Léon Fayet (Noël Teyaf), à l’abbaye de Fontfroide et explorera sa bibliothèque. C’est même là que Bocumar trouvera l’oreille coupée de Van Vogh ! Cela nous vaudra de grandes pages de descriptions, et vues de près, du Jour et de la Nuit, et même une réminiscence de La Mort Verte : « Ô l’étrange serpent humain enflammé ! (...) La Mort verte ! Un des meilleurs Redon, de cette veine des chimères mi-sirènes bardées de dards, mi-boas phosphorescents qu’il empâta au début du siècle. »

Pour finir, dans son propre travail de peintre, l’enseignement de Redon, maître du pastel, sera très fructueux dans l’utilisation par Nabe de ce matériau.

Citations

Nabe sur Redon

- « Dimanche 24 mars 1985. – Petite visite au Palais de Tokyo où débute à peine une exposition Odilon Redon que notre départ en Italie m’aurait fait rater. En fait, j’aurais pu car la pléthore de pastels sublimes à laquelle je m’attendais n’est en fait qu’une trentaine de toiles mal encadrées dans une salle sombre, accrochées parmi des potiches Majorelle que le musée ces temps-ci s’honore d’exhiber.

- Plus on montre ses dessins, moins on sert Redon. La bande dessine de science-fiction d’aujourd’hui fait beaucoup de mal à ses planches grises de croquis maladroits et pompiers à laquelle, hélas, elles font trop penser. Y courent des centaures, y roulent des têtes coupées, y sinuent des serpents, y volettent des angelots chauves… Ce qui sauve Redon, de toute mièvrerie dont ses tics l’accablent, c’est sa couleur, l’angélisme mythologique de son œil pâle… On en oublie même ses mises en page agaçantes, son dessin faux et son trait triste… Ici rien ne vaut La Nuit et le Jour de Fontfroide mais quelques toiles m’ont ému…

- Dans La Fantaisie et La Jeune Fille au bonnet bleu Redon jouit de son art des profils bien découpés dans le miel… Un Christ flou dans des rayons roses est inattendu ; ainsi que ce Parsifal aux pastels sombres… Je connaissais La Barque rouge se balançant sur des vagues originales mais La Coquille, aussi mystérieusement lyrique soit-elle, fait pâle figure près du modèle, ce gros coquillage rosé, vaginal, dentelé, sculptural, arrogant de naturel qu’Ari — le fils — a eu le mauvais goût de placer en vitrine près du tableau qu’en a sorti son père…

- J’ai vu aussi un étrange écran (une toile arabisante comme un tapis incrusté dans un cadre à pieds) qui pourrait bien provenir de chez tonton Gustave Fayet. À côté : une longue toile très pâlotte, très sèche, presque effacée par les touches qui la composent : un “vitrail” timide sans aucune lumière d’église, sorte de Watteau turnerisé à outrance…

- Les deux plus beaux je dirais sont : La Couronne, un buste de chauve tout beige qui ferme les yeux d’extase en offrant son crâne à la couronne de lauriers vert phosphorescent qu’on ne voit qu’à moitié (gracieux mouvement sur fond bleu somptueux), et ce gros pot de fleurs Plante verte dans une urne : majestueuse toile d’un vase énorme et coupé au pied, décoré d’astres fleuris très rythmés et abritant de grosses feuilles d’une plante que l’on nous coupe encore presque aussitôt. Comment moi puis-je resté insensible à un cadrage si bizarre et si efficace à la fois ? » (Tohu-Bohu, 1993, pp. 946-947)

- « Le Jour et la Nuit ! Allégories mes chéries ! Le Jour et la Nuit ! Mallarméennes fenêtres sur le Trouble même, splendide nocturen diffus avec les fusains au garage, et diurne éclatant de pâte de cagnard pur, floral, intercellulaire, poudré, poudroyé...

- Odilon frôle le grain. Sa nuit n'est pas obscure et son jour est plus clair que le jour. C'est le chien et le loup - entre deux crépuscules - qui violent en loubards cette chienne d'aube... Aucun chagallisme ici : Redon est au fond de lui-même, il épouse ses glandes d'or. Il ne peint plus au charbon : il dépose un miel merveilleux sur ces globes. Il a vraiment l'or, comme les auréoles des prérenaissants pouvaient l'avoir. Deux jardins de brumes. Une double avenue de gouttes de bijoux imprécis.

- La Nuit ? Un papillonnage de globules, de feuilles, de monnaies-du-pape, ventées dans le rose, le bleu, les beiges sales par nuées foisonnantes où toute la famille Téyaf est décapitée par portraits ailés comme certains chérubins italiens. Noël, Noël lui-même, est bien visible en jeune garçon dans un nuage gris. une sphinge très élégante interroge le sphinx. Un singe signifie quelques lianes qui s'enroulent encore dans les rayons, les tiges fines et les fleurs d'un gros arbre. Les fruits ont des visages. Les ailes n'ont plus besoin d'oiseaux. Un énorme trèfle humain plane. Deux femmes visitent la nuit claire, dans une gerbe de lauriers. Une colonne de pierre ne suffit pas à rappeler que nous sommes dans une ruine grecque. Un centaure joue de la contrebasse pourtant... Quelques femmes en lambeaux flottent parmi des anges et des larmes de lueurs. Vision d'un amas d'yeux myopes et surtout la lumière, cartes de France sur la toile émue : nous entrons dans ce tableau comme une pensée trop forte vient troubler le passage du rêve au sommeil, comme une main plonge dans un aquarium.

- C'est le Jour qu'Andréa préférait : il le trouvait mieux “construit” même pour l'oeuvre délibérément informe et effilochée d'Odilon Redon qui semble toujours peindre sur un motif imaginaire. Le Jour ! Surtout le Jour car l'anthropomorphisme (pour lequel Redon, comme Morandi, est mal doué) est plus absent que dans la Nuit. Le Jour est plus résolument végétal et comme peint par écume pure, délire d'ors et de bleus faits avec rien. Le Jour est moins larvaire, moins foetal, plus musical, plus céleste.

- C'est le sky nautique de deux anges papilionacés glissant dans la mousse de citron sur leur huître de gaze, et entraînés dans un feu de paille éternel par 4 chevaux se cabrant de joie. Ils vont bientôt dépasser les montagnes. Nous surprenons la scène de quelque Thessalie, d'un bosquet de pétales en polka, d'un taillis de Thaïs, dans une bataille de polochons, de plumes de paons ! Jamais la flore d'Odilon n'a mieux swingué. Ses grands bouquets sont enterrés ! Tout s'emmêle là : tout devient boules de neige jaunes à reculons, à tire d'aile, voies lactées de globes de cotillons végétaux, mousse-brouillard d'où émergent des millions d'ondes en hachures, en traits traînés sur le grain de la toile sans plus beaucoup de peinture dessus, des milliards de poils de lumière pure, des artichauts abstraits, emportés par des abeilles gommées, des papillons non identifiés, des boules introuvables d'amygdales improbables par monticules écroués, en dérive lumineuse comme une jungle qui tomberait du ciel, d'un ciel au-dessus du Ciel. Ah ! Quelle orgie de halos ! Oh ! Quelle ébullition de Nymphéas spéciaux ! Nénuphars à la surface du ciel ! Monet y perdrait ses petits ! Ô constellations infinies de corolles dégradées, de glandes sans venin où tout se moléculise, se parcellise derrière mille voiles enfumés !

- Andréa s'approcha tout près : le grain est à peine saupoudré de peinture par pollens : les couleurs sont posées dans leurs touches mêmes comme des rivières dans des écrins. La continuité du trait est remplacée par de savants tamponnements, des flammèches, des empreintes. Le Pinceau traîne dans la lumière, il explose en points doux au moment où il touche le sol vertical de la toile. Toujours très peu de peinture, le moins possible. Andréa de Bocumar se retrouvait parfaitement dans cet univers cellulaire de germes, floral sans chichas, pure chorégraphie de ce qui pend et se soulève dans les comètes, les fleurs filantes comme des étoiles, les grappes, les flottements de feuilles papillifères, les éclosions, les écroulements, tout son bordel de végétalophile incurable dont Gustave Téyaf devait avoir autant besoin que lui pour vivre. » (Le Bonheur, 1988, pp. 298-299)

Intégration littéraire

- Chacun mes goûts (1986)

- Le Bonheur (1988)

- Tohu-Bohu (1993)

- Inch'Allah (1996)

- Kamikaze (2000)

- Les Porcs tome 2 (2020)